ㄥ韻「近江化」是走在語言變化最前線?

2025-09-20 by Marvin

【今日台灣盛行的ㄥ韻近江化】

早年坊間一些語言教材曾指出:長江流域的人,尤其是沿江地區,特別容易將韻讀成韻。這大概是小牲所接觸到的第一個語音學知識吧!早在1970年代剛開始學英文的時候,就注意到書上這樣的警語(其用意在於提醒例如 sing 不可讀成 sin;king 不應讀成 kin)。而那時在老三台擔任主持、播音的人,國語發音都具有相當水準,可能有少數人在少數場合,偶發地將韻誤讀成韻,但不至於「系統性」地將韻全都讀成韻。所以在那個年代,真的很難想像半個世紀之後的今天,台灣會由大眾媒體帶頭,幾乎全面性地將韻字音讀成韻(例如「征程」讀成「針陳」、「更正」唸成「根振」)。

大家或許都以為現在台灣將韻系統性地讀成韻(以下稱作 韻病讀)是語言「本土化」的演變結果;但跟我年紀相仿,稍經一點點語音學知識啟蒙的人當能洞悉:事實絕非如此!年輕時聽過林洋港說話的人應該能清楚記得,阿港伯講國語雖然有閩方言口音,但他的言談中從來不存在韻病讀。道理很簡單:閩南語本身有很多字音就帶有跟國語的韻相仿的鼻音,所以國音中的韻對於習用閩南語的人來說,一點也不困難。大家想想,下列字詞的閩南語怎麼發音:開「門」、「光」線、教「堂」、「轉」來(回來)、「停」止。這些字的鼻音韻尾,跟國音的韻(以及結合韻韻)不是大致相同嗎?!

所以,如今盛行全台的系統性韻病讀,真是與本土方言相關的自然語言演變嗎?在這個閩方言人口占比最高的社會,若真是受本土化作用的話,現在大家的國語韻應該都超標準的吧!甚至連結合韻韻都會超級標準的吧!我倒想問:是誰把台灣硬搬到長江沿岸去的?怎麼島民一個個都跟湖南人、江蘇人一樣,不會唸韻了呢?

【Descriptive vs. Prescriptive】

當我們嘗試探討語言的問題時,許許多多的迷思、盲點,往往都來自 Descriptive 和 Prescriptive 兩種取向的混淆、錯置。先簡單說明一下:

Descriptive(描述性的/實然的)→ 無預設立場,看大家怎麼使用語文,就怎麼記錄。

Prescriptive(規範性的/應然的)→ 告訴你什麼是對的、什麼是錯的,追求正確地使用語文。

「語言學」作為一門科學,在研究語言現象時,當然主要採取 Descriptive 的態度,其目的在記錄、反映語言的實然。例如大家所熟知的「連續上聲變調」規律,其實不是語言學家先制定了這樣的規律要求大家遵守;而是漢語在數百年的演變中,語言的使用者們為了讓說話更流暢,自然形成的一種現象。語言學家們只是觀察、記錄下這種現象,並將之整理歸納成我們在國音學書籍上所看到的「規律」。但是當學習者依照教材上整理出來的規律,嘗試判斷某些上聲字音是否要變調時,它彷彿又成了一個應然的問題。而此時教師、學員(無論是否為母語人士)也都不可免地要以 Prescriptive 的取向來面對問題了。

語言學大師趙元任於民國48年在台大的一系列講座,後來刊印成《語言問題》一書,由台灣商務印書館發行。其中提到不少實例,例如教育部早年出版的《國音字典》在編纂過程中,某個字的字音怎麼取捨。從中不難窺見,現代的國語字典在為各個字詞標注發音時,編纂者往往必須考量 ①該字詞在歷代辭書所載的聲韻歸屬 ②該字詞在南北各方言區的不同讀法。當這些因素出現紛雜不一的狀況時,編纂者就要面對艱難的抉擇。

據說趙元任在治學、教學方面,給自己立了一些規矩,其中有一條:「如果沒準備好『例如...』,就別急著發議論。」在閱讀《語言問題》時,如果心中對於 Descriptive 和 Prescriptive 已有了基本認識,當能藉由書上的實例洞悉:在中文領域的語言學家們,他們做研究時當然也是秉持著 Descriptive 的原則;但由於中文不是像英文那樣的拼音文字,每個字的音讀基本上是任意(arbitrary)指派的,所以當民初諸賢們開始研議標準「國音」的規範,Prescriptive 就成了無可迴避的必由之路。當國音成為現代漢語的標準規範時,其 Prescriptive 的特性表現在兩個方面:(1) 官方制定了一套標示音值(phonetic value)的符號,並灌錄了留聲片,確立了標準音。 (2) 各個字音的規範音讀,亦經學者議定,由官方公布,排除了以往因地域或師承而生的紛歧。

【不是每種語言都能「正音」的】

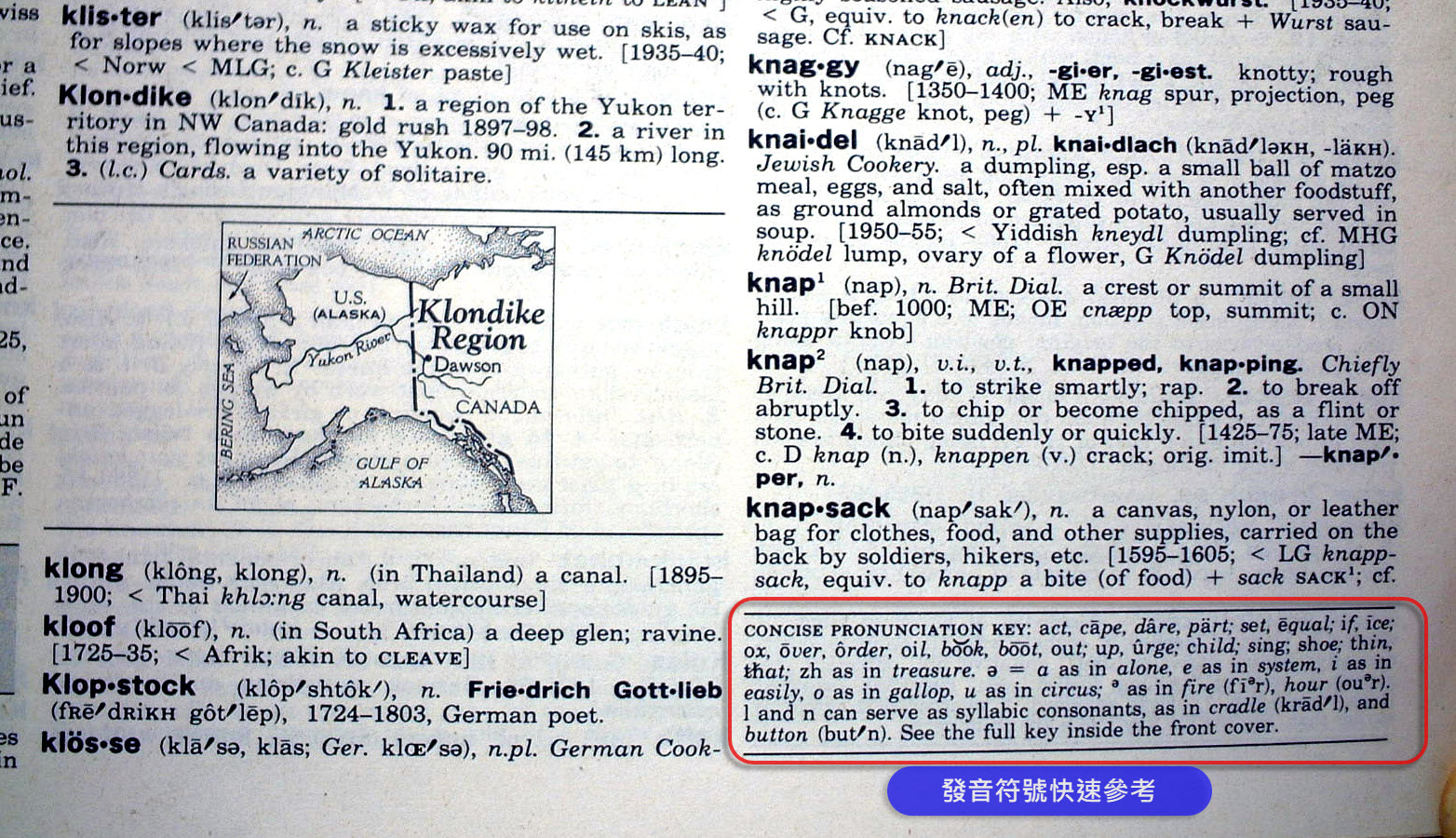

上圖出自 Random House 出版的《Webster's Unabridged Dictionary》。在美國歷史悠久的韋氏字典,長久以來慣用的標音方式,頗能反映一個事實,那就是:英文沒有所謂「正音」這回事。與現代漢語有官方明定的規範音不同,英文發音基本上是處在「無政府主義」狀態。但由於英文是一種拼音語言,大致有一定的拼讀規律可循,因此即便未經政府強制規範,卻也不致大亂。

美國各地的英語,多多少少存在著口音的差異,但官方從未規範哪種口音才是「標準」的美語。例如圖中左上方的 "Klondike" 這個詞條,括弧裡對於其發音的標注,既不是 IPA 也不是 KK 音標,而是韋氏辭典慣用的做法。而 Klondike 第一音節中的母音(元音)怎麼唸呢?按辭典的標注,是跟 "ox" 的 o 同樣的唸法(參照頁面右下角的 Concise Pronunciation Key)。但 "ox" 的 o,在美國各地的發音也不一樣,有舌位高一些讀如的,也有舌位低一些讀如的,也有介於二者之間的。所以美國主流辭典的發音標注方式,可以說相當契合「無政府主義」的現實。

說幾句題外話:台灣補教界差不多都知道,教英文的外籍老師,如果是美國來的,通常都不認識 K.K. 音標;所有音標符號中,他們只認識一個 schwa(就是中央元音【ə】)。為什麼呢?看上圖的 Concise Pronunciation Key 就知道,韋氏字典中用到的唯一一個音標符號,就是它,所以大多數美國人只認識這一個音標符號。而美國辭典中不使用代表「音值」的音標符號,也恰好能讓各地不盡一致的口音得以相安無事。那麼,美語的發音還有是非嗎?關於這一點,請參閱【注1】

在中文的注音符號誕生以前,《康熙字典》以及歷代辭書中使用「反切法」記音,這其實跟韋氏字典的發音標注方式,頗有異曲同工之處。古時候,反切記音法讓不同的方言區各得其所,相安無事——至少在「文讀」字音方面是如此。例如「風」字在明代韻書記作「方中切」,試想,一個清代閩方言區的讀書人,因為「方」字在閩方言裡有其獨特的讀法,所以這樣切出來「風」字的發音自然就是 hong 了。

【拿 Descriptive 的研究內容來論述 Prescriptive 領域的事項,合適嗎?】

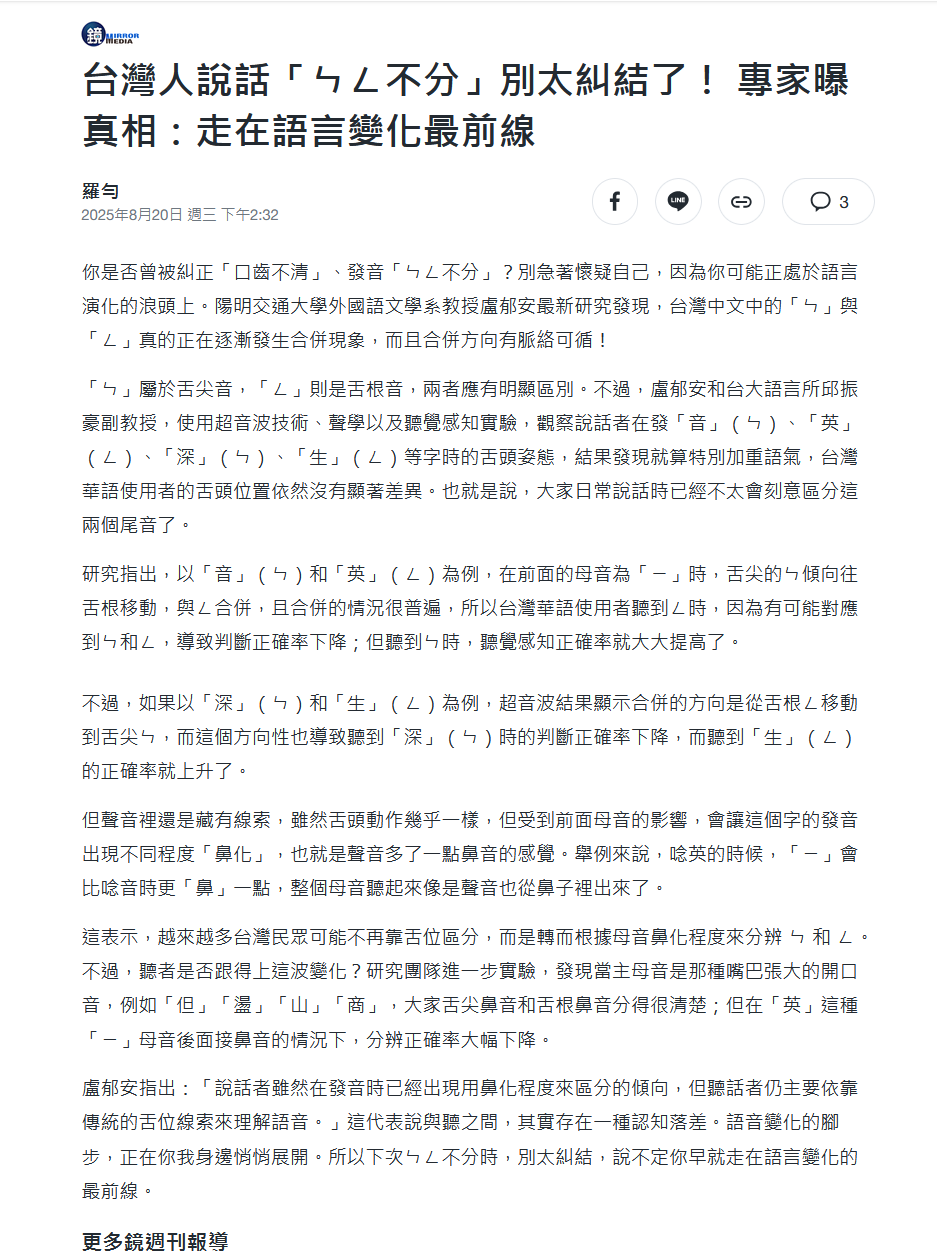

下圖是 2025-08-20 的一篇「報導」,標題彷彿在暗示:「上帝死了,我們更自由了!」不知道查拉圖斯特拉會不會跳出來吐槽文中的種種概念錯置和觀念的誤導?

首先,文中提到某外語系教授的研究,顯然是一種語言學上採用 Descriptive 取向的研究,其探索的是民眾語言行為的實然現象。這樣的研究,在語言學領域實在不是什麼新鮮事。二十多年前,北大中文系的沈烱教授也常邀請校外各地民眾到他的實驗室裡唸「北風與太陽」的故事,然後研究團隊用儀器紀錄、測繪出字音調型的細微差異。我們在國音學教材裡所看到的調型分析,是趙元任所提出的「五度調值」分析法;而沈老師團隊則使用更為精細的「十度調值」分析。類似的研究,在任何設有語言學系所的院校,應該都是家常便飯。而且如前所述,在語言學上的研究,基本上都是採用 Descriptive 的取向。但問題是:當你在實驗室裡紀錄到跟現行標準、規範相違背的語言行為時,是否就意味著規範必須要改寫了?仔細讀過「國音學」的人應該不難發現:現代標準漢語的規範,是在會議室裡由各方代表「討論」、「表決」出來的,不是某個研究室的幾位學者可以決定的。

依該報導的敘述,研究者似乎將英語發音的「無政府主義」範式套用到了中文上。不知這是出自研究者的論述,抑或是執筆者的自行引申?無論如何,這都是昧於不同語言本質差異而生的謬誤!英文,作為一種拼音語言,在不設規範的無政府主義道路上,其語音體系也能安穩前行。所以在語音學上的 Descriptive 取向的研究,只要調查的範圍夠廣,確實可以當作其語音演化走向的指引參考。而中文則是完全不同的另一回事了!

中文在現代漢語發音規範確立之後,不再是無政府狀態。在語音學上某一範疇的 Descriptive 取向的研究成果,無法直接成為 Prescriptive 的音讀規範。訂定規範和標準的,是由政府召集參與相關研討會議的學者、專家;和研究室裡專注於某一兩項課題的學者,往往不是同一掛人。所以,像這篇「報導」中從研究發現的成果,直接推導出「A韻與B韻將行合併」的「趨勢」,會不會圖樣圖森破(Too young, too simple.)了呢?

至於文中其他槽點(例如結合韻和的問題),就暫且不表了。

【肆虐全台的各式「病讀」豈止近江化一端?】

如果台灣民眾普遍將韻當作韻,由此就能斷言「韻與韻正在發生合併現象」的話,那麼,那些「盛行率」同樣不容小覷的其他各類型病讀要不要比照辦理?例如:

① 與 → 是否也正在合併的道路上?

因為大多數台灣民眾的都無法(或不屑)用標準的「舌尖後音」要領發音。甚且,還有越來越多人陷入一種錯亂,將不該捲舌的唸成捲舌音,而卻常態性地不捲舌或捲半舌,成為介於兩者之間的發音。想想看,像是「高速公路北上測速照相」、「日式蔥燒竹筍」這樣的語句,台灣大部分民眾會唸成什麼樣子?

② 與 → 是不是也要合併了?

回想一下:你每天接觸的人當中,有多少人是毫無忌憚地直接將唸成了?。近兩三年來,我接到的每一通市調電話,電話那頭傳來的第一句話都是:「對不起,打老一下!」然後,徵選錄音志工時,測音稿中只要加入「蒙古烤肉、鹿茸炒螺肉、滷肉飯配優酪乳」總是能逼死一堆人!問題嚴重到了什麼程度,大家應該心裡有數吧!

③ 與 → 是不是也該合併了?

這個類型的病讀大家都非常熟悉吧!太普遍了!德國前總理「梅克爾」,被台灣記者唸成「梅克噁」根本就是司空見慣了。

④ 與 → 也要合併了吧?!

過去20餘年的英文教學經歷,發現越來越多學生已經分不清跟了!體育台轉播網球賽時,主播將「Ace球」說成「S球」早就不是什麼新鮮事了。這類病讀的大肆傳播,大概要「歸功」於各式廣告、圖卡的美編吧!話說,「的」字在閩南語中的發音,跟國語的「」相同,唯一的差別只在於聲調。不考慮聲調的話,注音符號明明有「」可用,但不知道哪個該死的始作俑者偏偏用了「」!音值明明差很多,但不知何故,幾乎所有的人都無腦跟隨這種誤用。結果,社會上多數人(尤其是小朋友)的語音認知都被玩壞,分不出二者的差別了。這樣的例子,一抓一大把:

雖然肆虐全台的各式病讀類型還可以列出不少,但考量到一項病讀的盛行率要足夠高,並且要牽涉到成對的韻母或聲母在眾人的認知中錯亂、混淆到(如這篇報導所主張的)有走向合併的趨勢,那麼上列四項以外的其他問題,就暫且不表了。

【各式病讀群魔亂舞 —— 自然衍生 or 人工培育的?】

根據聲韻學家的研究,在過去二千多年的漫長歷史中,漢語確實發生過某些聲、韻合併的現象。例如「東」、「冬」、「鍾」三個字在隋唐時屬於三個不同的韻,但到了元明以後卻合併為一個韻了。這些自然發生的演變,都是歷時好幾百年(甚至近千年)的跨度;而且學者們在探討這些演變時,往往都能從各地的方言中追索出一定的脈絡。有了這樣的認識之後,聰明的你,Review 一下前面所列的幾項病讀暨聲韻合併問題,會不會開始懷疑今天台灣所發生的事極不尋常?

現年50以上的人大概都清楚:這些語音認知錯亂的毛病差不多都是1990年代開始發病的,並且在最近的20年間出現病程的加速惡化。所謂的加速惡化,就是受這些病讀感染的人口疾速增加,其影響範圍到了鋪天蓋地的程度。韻讀作韻、讀作、與混淆錯亂、與相混、讀作,一個正常的社會怎麼會在短短 30多年的時間裡,同時出現這麼多的語音混淆、合併現象?世上任何一種語言的自然演變能有如此高效「速成」的「豐碩」成果嗎?

記得1980年代,曾有旅居國外的華人指揮家在受訪時表示:他指揮過各地的許多大型華人合唱團——上海的、香港的、新加坡的、馬來西亞的、台灣的——其中,他認為台灣的合唱團員在咬字發音方面是最好的。事實上,在那個年代,如果你聽世界各地華人的國語(普通話)咬字發音,排除掉專業的播音人員,以一般「素人」來說的話,確實台灣是其中的佼佼者。轉眼間來到了21世紀的今天,連馬來西亞華人的表現都普遍優於台灣了!

那麼1980到1990年,乃至後來,台灣發生了什麼?解嚴、第四台(Cable TV)合法化、本土意識高張,如今回想,真是「精彩紛呈」啊!光是第四台解禁這一項,就使得民眾家中的電視機,從老三台瞬間變成數十個頻道。爆增的頻道,意味著面對麥克風的工作職缺爆增,○○充數的情況就成為家常便飯了!更有甚者,當「萬般皆下品,唯有本土高」的「本土意識」儼然成為不容違逆的至尊聖訓,當「國語」被有心人抹黑為「北京話」之後,你在公共場所用標準發音說國語的時候,會不會擔心別人的異樣眼光?

二十多年前看電視,曾觀察到:談話節目的某些來賓即便有標準發音的能力,但為了向「本土意識」表忠,都不敢發音太標準,特意要在咬字發音上表現出許多瑕疵(假以時日,就成為習慣)。更妙的是,一位在美國長大的華人子女,回到台灣演藝圈發展時,最初幾次在電視上講國語時,舌尖後音()的發音非常標準;但很快地,這位天資聰穎、外型亮麗的「海歸」學霸也開始向這個社會表忠,刻意將「修正」為捲半舌的發音了。當人們說國語時,有意、無意地將規範、標準視為毒蛇猛獸,竭盡所能要表現出天然、隨意、不事雕琢的發音方式,其結果就是各種毛病都來、能多馬虎就多馬虎。於是,韻讀作韻、讀作、與混淆錯亂、與相混、讀作等等各式病讀,正常情況下在某一方言區只流行一、兩項的毛病,在寶島台灣這個特定意識型態作祟的社會,就全部強迫中獎,極力將各式糟粕「發揚光大」!當一個社會受到政治操弄,導致語文的規範、標準被群眾仇視,人們因為從眾壓力而不敢公然說標準國語時,這個社會毫無疑問是極度變態的!

正常的社會是前人立下標竿,後人見賢思齊並逐漸超越前人,於是標竿越來越高,促使整個社會向上提升。於是在競技場上跑得更快、跳得更遠、更高,在科技發展上愈益專精;體育、科技、文藝、法治等各方面莫不如此。然而台灣傳媒的國語咬字發音水準,則是恰恰反其道而行!主播台上冒出一個發音很爛的人之後,過一陣子必然會有更爛的冒出頭來。一代代惡質的播音工作者,不斷刷新下限,肆無忌憚地傳播各式病讀,戕害大眾的語言中樞!語言的自然演變路徑,並不能解釋今天台灣社會的語言災難。這場災難的背後,是一個變態社會所形塑的扭曲價值觀,再加上大量的媒體從業者恣意將特定的主觀偏好(及謬誤見解)凌駕於客觀的語言規律和規範之上,使得某些不值得取法的語言表現被媒體放大、強勢傳播、深植人心。

【染患「病讀」的代價是什麼?】

「病讀」之異於「病毒」者幾希!不論在傳染性和傷害性方面,二者都極為相似。長期曝露在各式「病讀」污染的聲語環境中,原本發音標準的人也容易受到感染,嘴巴受到耳朵的影響而跟著使用謬誤的發音,這是傳染性。更糟的是,說話受到「病讀」長期影響之後,語音辨別能力也很難不受到毀滅性的摧殘,這是傷害性。在我 25 年的英文教學經驗中,遇過不少學生因為不會正確地發的音,於是英文的 j、ch、sh 的音也完全無法學會。年輕時,抱著一腔教學熱情,還曾跑去國圖(以前叫央圖)查閱相關的語音學資料,希望找到解決之道。回到課堂上,耗費大量的精力設法幫助學生掌握發音要領,結果多半徒勞無功。後來經歷多了,終於體悟什麼叫做「束手無策」,明白了這是我無法獨力挽救的「國難」!

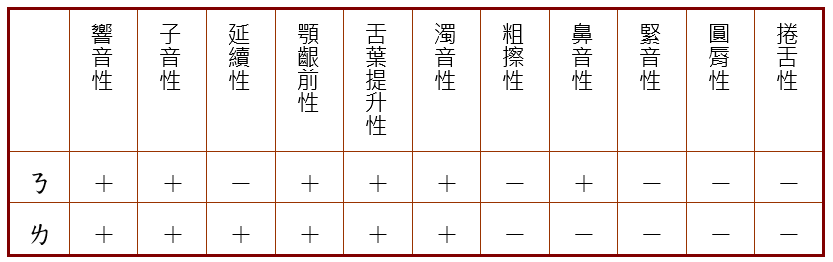

根據心理語音學方面的研究,人類是依賴許多的「辨音成分」(distinctive feature)來聽辨以及發出各種不同語音的(Sadanand Singh & Kala Singh 所提出的「微小詮釋者」模型)。我們大腦對語音的感知,就是對各個辨音成分(distictive feature)有無的判別過程:是否為響音性?是否為子音? 是否有延續性?…… 人腦在極短的瞬間就一系列辨音成分作出判別,完成對不同語音的聽辨或發音。下表是我們大腦辨別與的幾個重要辨音成分(依據謝國平《語言學概論》第六章,三民書局, 2002年8月版):

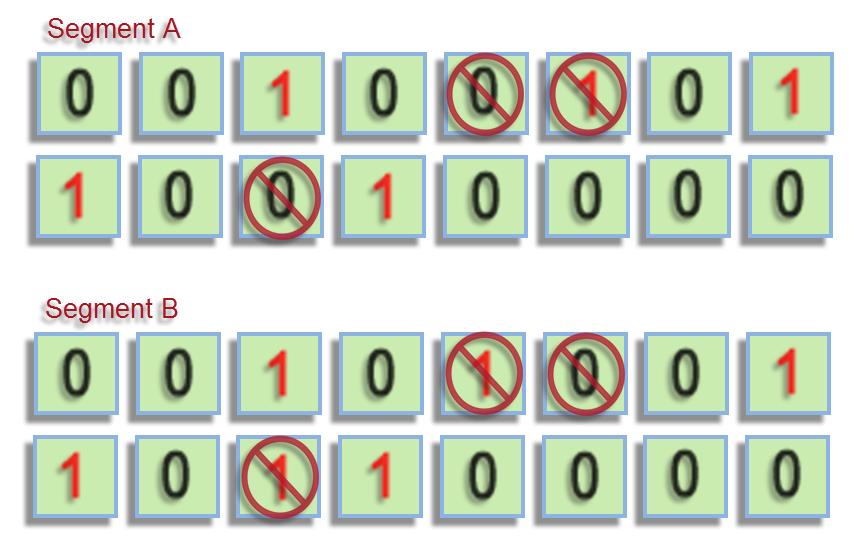

人腦對每個辨音成分做出「是」或「否」的判斷,這不是跟電腦上所用的二進制資料表示法如出一轍嗎?如果我們在國語音系中總共需要用到16個辨音成分,這其實就像是數位資料記錄法中的16個 bit,每個 bit 只有 0 跟 1 兩種可能。那麼,長期遭受「病讀」戕害,語音認知能力被玩壞之後,會怎樣呢?在找到具體的研究資料之前,只能大致揣測如下:

假設韻和韻的辨別涉及到16個辨音成分,而其中的3個是區別二者的關鍵成分。長期將韻與韻相混的話,結果就是其大腦對這三個辨音成分喪失了分辨能力,相當於 16 個 bit 當中有 3 個 bit 損壞了。參見以下示意圖:

當一個裝置賴以正常工作的 16 個 bit 中壞掉了 3 個時,這意味著什麼?學過計算機概論,或是熟悉數位電子設備的人大概要拿表情包出來面對了!而且這幾個被玩壞的辨音成分,並不會只參與韻與韻字音的辨別;當其他語音需要用到這幾個辨音成分時,也一樣會受到影響。這或許說明了為什麼我們的社會在某幾類病讀橫行到一定程度之後,許多人的言談又會表現出更多以往並不多見的病讀類型。因為被「病讀甲」玩壞的幾個辨音成分之中,可能有一兩個也同時參與到其他語音的分辨,於是造成另一組語音辨別能力的缺損,這樣就衍生出「病讀乙」的問題。在一系列連鎖效應的作用之下,這個社會中完全曝露在各式病讀的侵襲而不加防犯的人們,就會產生越來越多不同類別的病讀,形成全員音盲的嚴重後果。

當然,這個理論性的假設在學者進一步探究、驗證之前,我們或許只能先務實一點,去梳理那些顯而易察的標誌性現象。英文教學二十多年的經驗中,有一個深切的體會,就是我們社會的「英文學習成本」越來越高!撇開少數特例的話,現在一般學生的英文學習成就能有多高,大概要看家長能砸多少銀子在孩子的英文學習上了——花大錢送去名校、找名師補習、送出國去學習,肯砸大錢才能達到中上的水準。換言之,現在這個社會,孩子的英文能力很大程度上取決於家長的財力。

近年曾看到在便利商店打工的大學生胸前別著「Jeson」的名牌,我忍不住問:「你這個英文名字應該是 "Jason" 吧?名牌上是不是拼錯了?」年輕人一臉無辜的表情,說他自己也不知道,是店長拼的。然後,如果問小七店裡那台可以線上訂票、繳電信費的機器是什麼,店員的回答都是「i bone」!!!想想看,現在國小就開始學英文,一路升到大學,這都學了多少年的英文了?"i-Bon" 竟能唸成 "i-Bone",你能期待他有什麼樣的英文程度呢?在網路、影音媒體等英語學習資源唾手可得的今天,不像以前在1970年代資源有限(卡式錄音機還未必家家都有),但四、五十年前,只要肯下工夫,不必花大錢也能學到一定水準以上,為什麼今天的孩子反倒必須靠大把銀子的堆砌,才能達到同樣的水準呢?

關鍵就在於「聲音」!英文是拼音語言,掌握了發音要領,學習才能事半功倍;如果「字形」跟「字音」關連不起來,那麼就連背單字都要倍感吃力。1970年代的台灣,我們的聲語環境尚未遭受嚴重的病讀污染,所以學習英文的道路上,沒有人在扯你的後腿,只要自己有興趣、肯下工夫,付出的努力總有回報。而時至今日,語音認知能力遭受各式病讀干擾甚至被徹底玩壞的孩子,面對音韻系統(phonology)比中文更複雜、母音切割比國語更精細的英文時,無疑將遭遇巨大的考驗。

在我的 K.K.音標課堂上,曾有一位小六同學十分好學、用功,但每次測驗的成績都不怎麼理想。16堂音標課上到第十課時,我就很清楚這位同學的辨音能力有很多問題,而且他在英文的發音問題,似乎也都和他在國語中的發音問題有關。記得是在第15課的時候吧!這位同學問了一個非常有深度的問題,他說在一本書上讀到相關的資訊,所以開始困惑:像 Betty、cookie、thirsty 這些字的字尾,到底是長母音【i】還是短母音【ɪ】(在此用 K.K. 音標來標注)呢?聽到這個問題,我第一個想到的就是長春藤解析英語的 Karen 老師,因為曾在賴世雄老師的節目中聽到 Karen 老師批評台灣字典中將上述這些字尾的母音標成短母音【ɪ】,她說應該是長母音【i】才對。經過追問,這位同學所看的書,果然就是長春藤出版的!關於這個問題的解答,有點偏離本文的主題,因此放在【注2】。重點是,一個國小六年級的學生會自發地去讀賴世雄老師出版的英文學習讀物,真的很了不起。不過,他的辨音能力已遭受各式病讀的戕害,教人十分惋惜!他的英文學習道路究竟能走多遠,讓人樂觀不起來呀!

當孩子需要掌握音系較中文更為複雜、精細的英文時,十分仰賴敏銳、細膩的辨音能力;而這個社會盛行的各式病讀卻在無情地扯他後腿(甚至早已將他的語音認知能力徹底玩壞了),妨礙學習。口袋夠深的家長,砸大錢為什麼會有用?因為要砸錢買時數啊!而且不是普普通通的補習班都有用,要去那種學費很貴、老師發音一流、美籍教師認真在上課的補習班,而且每週時數要夠多!為什麼呢?因為台灣本地的老師很多也都是各式病讀的受害者(暨加害者),發音也不見得 OK 啊!在優秀的好老師調教下,必須靠夠多的上課時數,用優質的發音來洗腦,用力洗掉來自社會環境和黑心媒體的惡質語音污染。當然,另一種選項就是砸錢直接送孩子出國,擺脫國內的惡質語音污染,幫孩子創造一個可以掙脫絆腳石的良好起跑點。(聽一位在國小任教的學生家長說,他們學校開辦一年級英文課時,就面臨師資十分姆湯的困境。有些學生家長好奇,跑去學校旁聽一下,聽到老師的英文發音時,直接昏倒!)

【注1】

由於美國、英國並沒有由官方明定「標準」的英語發音為何,所以英語無法像現代標準漢語那樣談「正音」的課題。但這並不表示英語在發音方面就完全沒有是非了!例如 "mission completed" 被讀成 "miseasion compuran" 的話,是絕對沒有英美人士能接受的。簡言之,英文這種拼音語言,雖然沒有官方規範的發音標準,但有普遍習用的拼讀規律可循。

英式英語其實有一種被普遍認可的所謂 received pronunciation(簡稱 RP),算是因教育、知識階層而形成的一種被社會認可的口音(不是由地域形成的口音)。這在各地方音大相逕庭的英國來說,也許要算是「不幸中之大幸」吧!而美式英語或許是因為各地口音差異不算太大(至少沒英國那麼誇張),所以並沒有像英國那樣形成某種 RP 的迫切需要。探討美語發音的學者們確實也會用所謂 General American 來指稱具有代表性的典型美式發音,但其「標準」地位仍是相當曖昧且邊界不甚明確的。

台灣配音圈常見的對英語發音的誤解,就是誤以為只要跟他所聽到的範讀不同的發音,就必然是錯誤的。例如有人聽到一個美國人將 Costco 第一音節的 o 唸成舌位較低的【ɑ】(近似國語的),就認定這是唯一「標準」的唸法。如果你唸成舌位稍高一些的【ɔ】(近似國語的),他就以為那是錯的。但事實上,Costco 這個字第一音節的 o 在美國各種口音中,唸成【ɑ】或【ɔ】都是沒問題的,甚至介於兩者之間的【ɒ】也是完全沒有毛病的!

另一個例子是 button 這個字,有人打開 Yahoo 字典聽它的發音,聽到它示範的美式發音是將 "t" 音虛化的唸法;然後,如果你將 "t" 音咬出來了,他就判定你的發音是「錯誤」的。事實上,由於英語、美語缺乏能在學理上立足的「正音」可言,所以要說某個發音「錯了」必須非常小心!真正對英語有所認識的話,應該知道:將 "t" 音虛化的唸法只能說是美語的主流唸法,並不能說是唯一「正確」的發音;而且英美人士將這個字中的 "t" 音虛化的程度深淺不一,清楚咬出來也絕對不能算是錯的。

【注2】

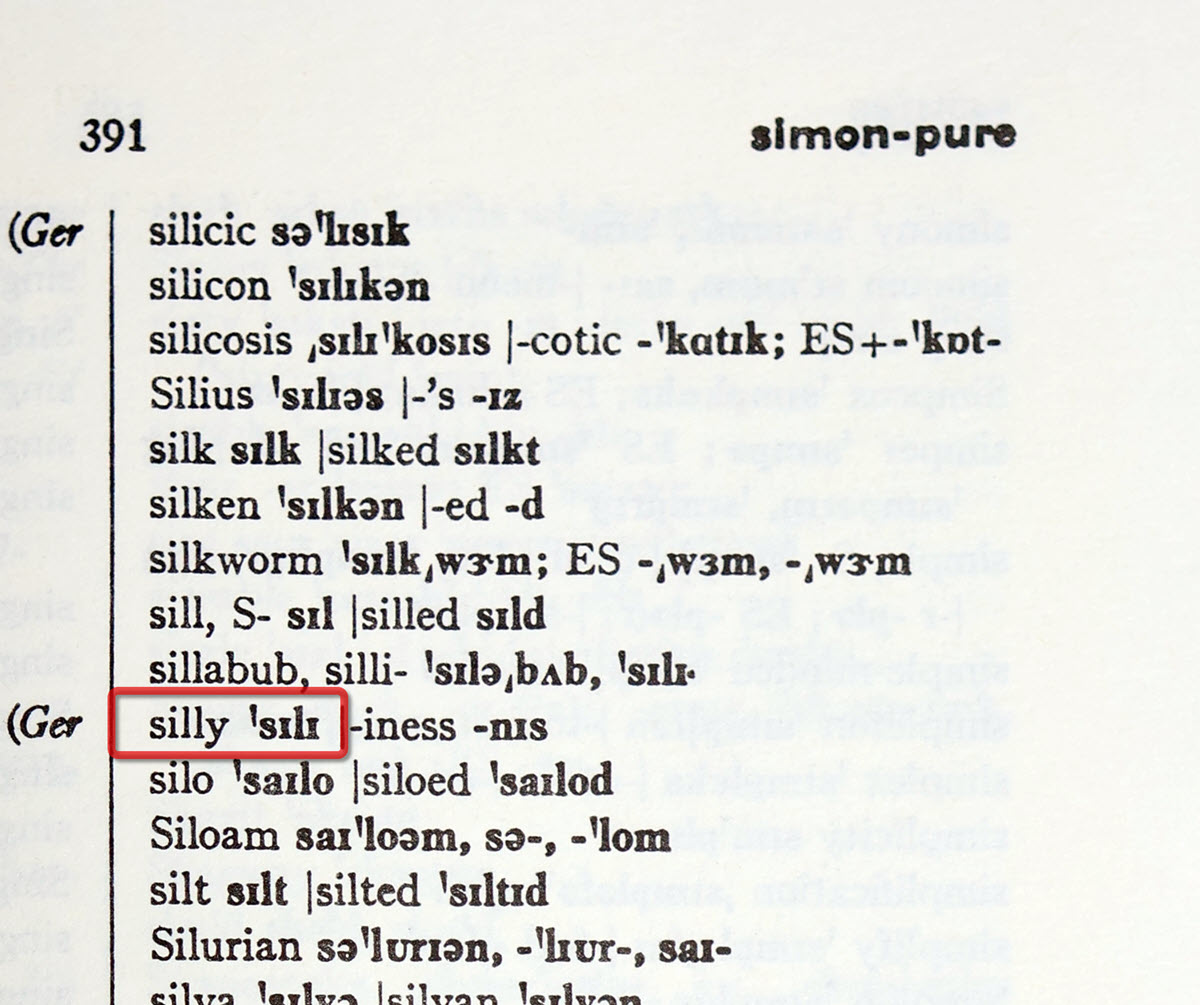

簡單來說:Betty、Lucy、cookie、kitty、thirsty、silly、lovely 等等這類末音節(不是重音所在)的母音 "y"、"ie" 等等,K.K. 音標都標作短母音【ɪ】,而英美某些字典標作(近似)長母音【i】或者是介於兩者之間的第三個音,這是不同的學者所做的 transcription 不同所致。因為在一般英文學習上只用到寬式音標注記,所以舌位高一點點、低一點點、靠前一點點、靠後一點點,某些十分細微的差異,學習者多半是通過模仿範讀而掌握的,當(寬式)音標符號未能精確反映發音細節時,倒不至於造成太大的影響。耳朵犀利的人大概會發現,那些末音節的母音,主流的唸法似乎多半是介於【i】和【ɪ】之間的第三種音。另一個類似的情形就是如 China、America、Linda、Julia 等字尾的 "a",雖然所有字典都標成【ə】,但實際上的唸法都比正常的【ə】舌位更低一些,有點接近【ʌ】的音。其實每個人都會唸,這種細微的差異就不是從音標符號習得的,而是由人際的交流和模仿學來的。為了方便區別,這裡將 K.K. 音標用【】來括注,IPA 或韋氏等其他符號則用 / / 來括注。

Karen老師的觀念應該是來自美國韋氏辭典的標音慣例。順帶一提,很多人在賴世雄老師的節目中初次聽到 Karen 講國語(甚至偶爾來點閩南語)時,都以為她跟我們一樣是以中文為母語的;其實她是美國人,但中文說得非常好。在美國的韋氏辭典中,像 Betty、cookie、thirsty 等字的末音節母音唸法是標注為 /ē/;而像 meet、key、free 等字的前高舌位長母音也是標作 /ē/;相較之下,像 miss、kid、give 等字的母音唸法則標為 /i/。所以,greedy 這個字在韋氏就將它的發音標成 /ˈgrēdē/;而 freely 就標成 /ˈfrēlē/。於是,一般美國人多半會以為 greedy 前後兩個音節是同樣的長母音【i】(如果用 K.K. 音標來標注的話)。

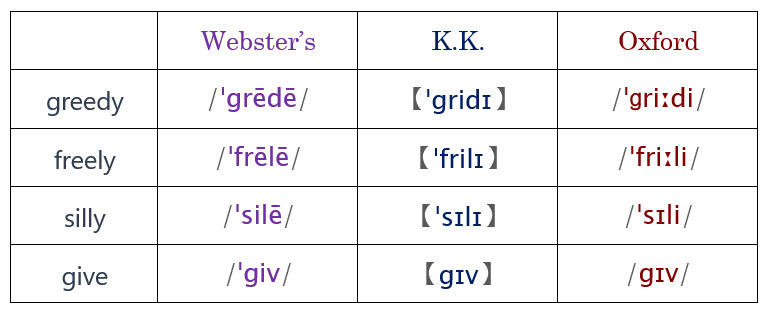

韋氏、K.K.、牛津等三種標音對照

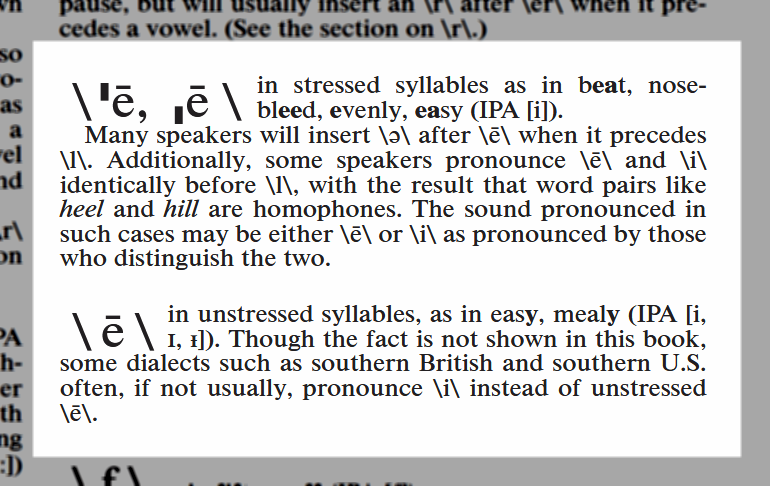

魔鬼藏在細節當中!請仔細看一下 give 在上表中的標音,明明是單音節的字,一般音標的注記都不會使用重音符號;但韋氏卻為單音節的字一律加上了重音符號。這樣的怪招所為何來?每部辭典最前面幾頁(多半是數十頁啦!),通常都會介紹這部辭典標音方式的細節,不過絕大多數人是不會去細讀的。如果研讀一下韋氏辭典的標音做法,會赫然發現它所使用的 /ē/ 其實代表兩種音:在重音節的 /ē/ 就相當於 K.K. 的【i】(亦即其他辭典中的 /iː/);而非重音節的 /ē/ 則與使用 IPA 的辭典中的 /i/ 一樣。

本圖截自《Merriam-Webster's Collegiate Dictionary》的 Guide to Pronunciation

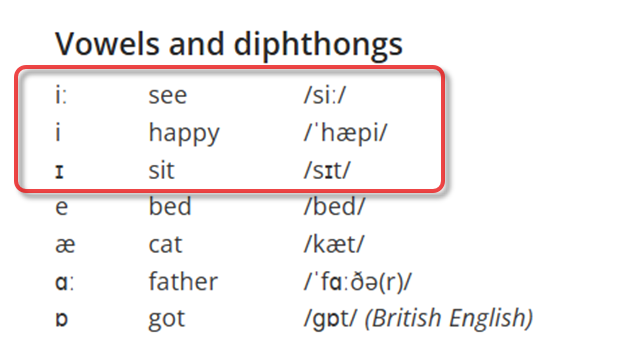

搞清楚這一點的話,就能明白:單音節的字一般都不會有重音符號,而韋氏辭典之所以給單音節的字也加上重音符號,主要就是為了區別同一個母音在輕、重音節中的不同發音。例如 free 韋氏標音作 /ˈfrē/,表示其母音是典型的長母音(有重音符號);而 freely 標作 /ˈfrēlē/,其第二音節(輕音節)的 /ē/ 實際上跟第一音節唸法不同(舌位略低一些),只不過許多用慣了韋氏辭典的美國人大概都忽視了這件事。其實英美某些字典將這種字尾的 "y"、"ie" 標注成第三種音,例如大名鼎鼎的 Oxford(牛津)辭典就是這樣:

本圖截自《牛津學習者字典》發音指引

我們國語注音符號只有一個「」,而跟它近似的音,在英文裡卻有三個:① /iː/、 ② /i/、 ③ /ɪ/ 。由於不同的語音學家,有不同的 transcription,有些學者認為②與①比較接近,所以在字典中將兩者用同一個符號代表,僅用輕重音節來略加區分。而制定 K.K. 音標的學者 John Samuel Kenyon 及 Thomas Albert Knott 則認為②與③比較接近,並決定以美國部分地區的口音為基準,忽略二者的差異,直接將②併入③。所以,你可以說 K.K. 音標在這方面做得比較粗糙;但正因為它沒有把音切得太細,所以對初學者比較友善。如前所述,我們非專業語音學家的一般人,用的是寬式音標;音標本身沒有十分精細,不足以記錄一些非常細微的差異。但這並不妨礙正常的學習,因為那些細微的差異多半會藉由人際交流和模仿,自然而然刻進學習者的腦中。

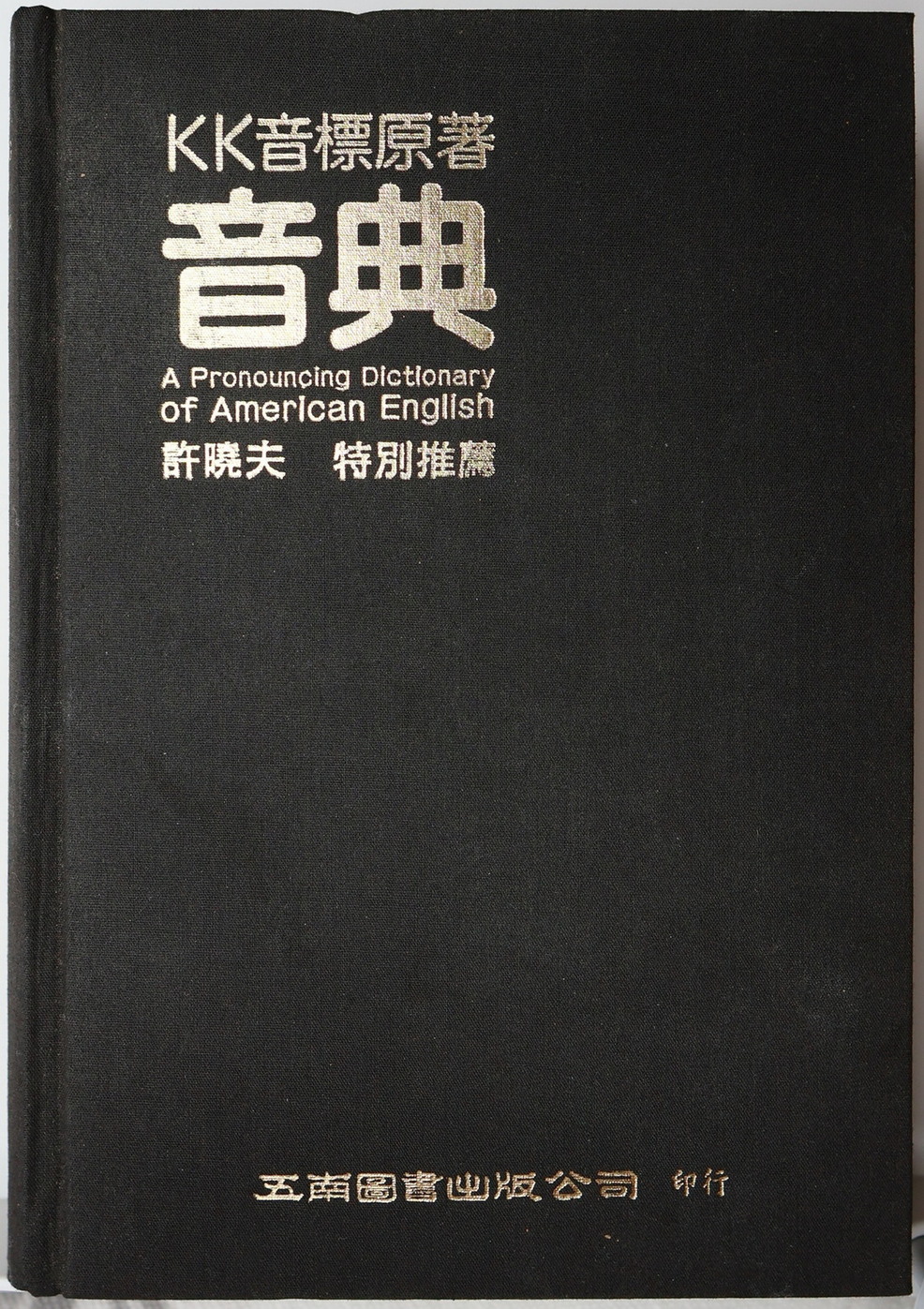

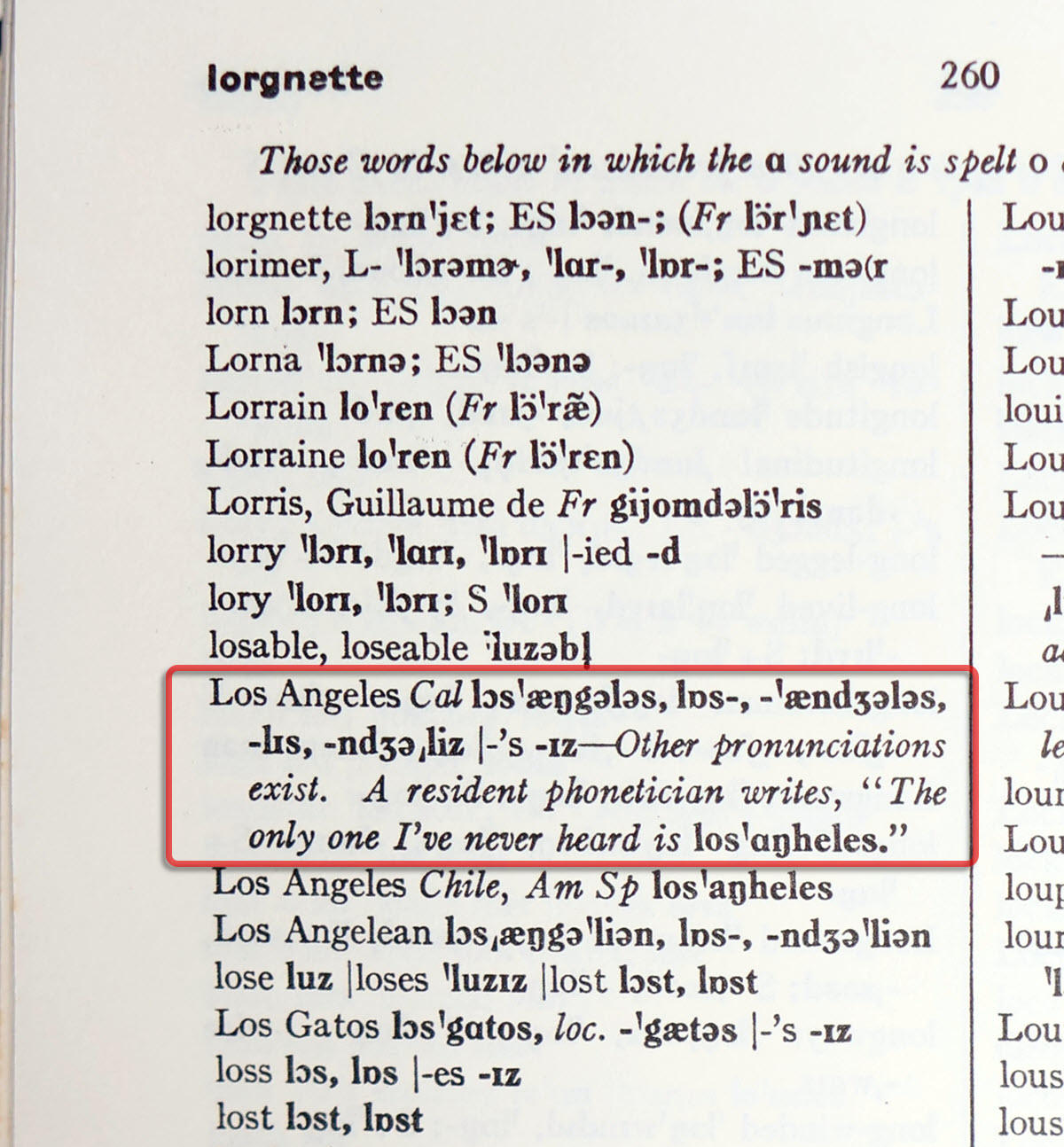

順帶說一下,K.K. 音標的緣起是美國的語言學者 John Samuel Kenyon 及 Thomas Albert Knott (二人姓氏皆由 "K" 開頭,故稱 K.K.)所編著的一部美語發音辭典《A Pronouncing Dictionary of American English》。在該發音辭典中所使用的音標符號,大部分與 IPA 相同,少部分不同,世人稱之為 K.K.音標。台灣自民國57年實施九年國民義務教育以來,英文教材即開始採用 K.K.音標(標注美式發音),於是坊間的英漢字典也跟進,採用 K.K.音標來標注發音(有些則兼採 K.K. 與 D.J.)。以下附上這部發音辭典的幾張圖片(台灣五南圖書出版),Los Angeles 竟有那麼多種唸法,有沒有很震驚?

有些不懂裝懂的「海歸」很喜歡說:「美國人都不學 K.K. 音標,所以台灣學生學 K.K. 音標根本沒用!」有這種見解的人,顯然對於「音標」乃至「語言學習」的本質都缺乏清楚的認識。事實上,不管你學哪一套音標符號—— K.K.也好,D.J.也好,或是韋氏的符號也好 —— 都沒有問題,任何一套符號都只是在幫助你對英語的「音系」(phonology)建立起一個基本的認識,讓你容易掌握英語發音的要領。「不依賴任何音標符號學習英文」當然也可以,如果你在英語系國家出生、成長,就可以做到!但對於非英語系的亞洲國家來說,因為沒有24小時全面英語的環境,所以「不依賴音標學英文」只是一種奢侈的妄想。你真正去實踐一次,就會發現這種低效的學習方式有多麼令人絕望!以英文為外語的學習者,在不具備24小時全面英語環境的條件下,藉助於任何一種音標來快速掌握英語的發音要素,是最為合理、有效的做法。當你藉由隨便哪一套符號學習英語到達一定程度之後,由於接觸新的字典而面對新的音標符號時,會發現它們只是符號的樣式不同,本質上沒有太大差別,完全可以觸類旁通、快速適應。在補習班曾遇過不只一次這樣的狀況:新來的外籍老師因為想在教學中也融入音標符號,向我求助。而我只需要將自己做好的一份「K.K. 與美國三大辭典音標符號對照表」用 e-mail 傳給新老師,就立刻解決了!新老師一看對照表,就一目了然,很快就能上手。